大企業のテレワーク営業を成功させる方法

新型コロナウイルスの感染拡大により、ほとんどの大企業がテレワークを導入するようになりました。

一方で、営業部門はどの会社でも、もともと対面でのコミュニケーションを重視する傾向が強く、緊急事態宣言の解除後はテレワークを取りやめる企業現れるなど、大企業の中でもまだテレワーク営業が浸透しきっていないのが現状です。

しかし、営業は本当にテレワークでは成果が出せないのでしょうか?本記事では、テレワーク営業を導入することによる経営的メリットと、そのオペレーションを構築するにあたっての課題と解決策を解説します。

目次

テレワーク営業の経営的メリット

コストカット

営業組織がテレワークを行うことによる最も代表的なメリットがコストカットです。従来の日本の営業では飛び込み営業や訪問営業が多く「足で稼ぐ」ことが当たり前であったため、移動などに多くの時間的・金銭的コストを費やしていました。

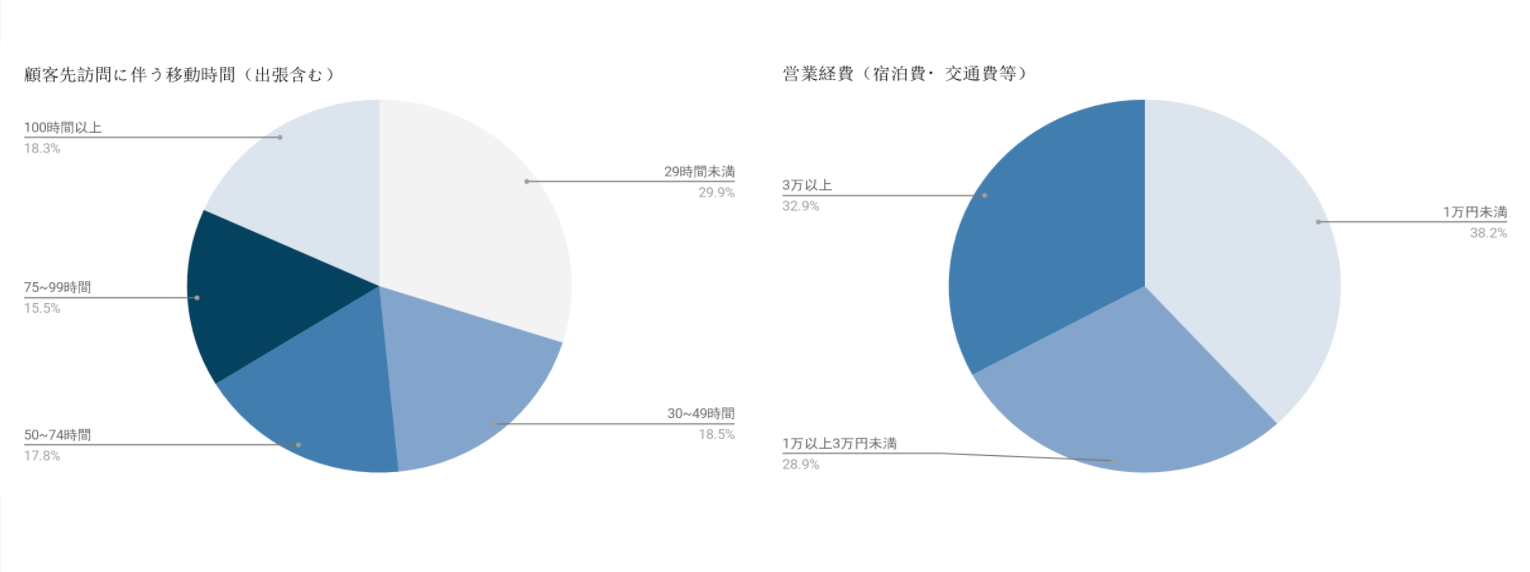

以下のフィールドセールス訪問営業などを行う営業)の月間営業コストのデータを見ると、約70%が月間で30時間以上を「顧客先訪問に伴う移動時間(出張含む)」にかけ、約60%が月間で1万円以上の「営業経費(交通費・宿泊費等)」を払っていることがわかります。

source:インターパーク株式会社 プレスリリース「【インサイドセールスに関する調査】外出自粛の影響でインサイドセールスを導入した営業職のうち、約90%はコロナウイルス収束後もインサイドセールス継続意向」、「フィールドセールスにおける営業コスト(月間)」より Magic Moment 作成

テレワーク営業では、移動にかかるコストが全て削減されます。つまり営業経費だけで考えても、100人の営業組織なら、月に100万円以上のコストカットが期待できます。

営業活動がデータ化され、より精度の高い経営管理が可能となる

テレワークのために営業ツールを活用することによって、架電やメール、商談などほとんど全ての営業活動をデータ化し、リアルタイムで確認することができます。

リアルタイムな営業活動がデータ化されることにより、マネジメント側や経営者も、営業活動の進捗を確認することが可能です。より正確な売上予測にもつながり、経営判断の精度も向上します。

また、蓄積した営業活動のデータをもとに、どのような顧客に対してどのようなアクションを起こせば受注しやすいのか等を分析できるため、ベストプラクティスが見つけやすくなります。

従来は、トップセールスの頭の中や感覚をもとになされていた営業活動がデータ化されることによって、営業の型を作り、組織内の営業活動を標準化できます。さらに標準化された型を用いて経験の浅い営業担当者を素早くランプアップすることも可能になります。

上記のようなコストや管理、育成などの面におけるメリットを総合して考えるとテレワークによって営業組織全体の生産性が向上すると言えます。

実際には営業活動の可視化に多くの企業が課題を抱える

コミュニケーションしづらい

オフラインで行っていた表情を見た上でのコミュニケーションや雑談などがなくなるため、モチベーション管理などに不安を抱き、マイクロマネジメントをしてしまう上司が多いのが現状です。マイクロマネジメントはマネジメント側にとってもメンバーにとっても手間やストレスが多く、かえってモチベーションが下がる原因になりかねません。

ツールを活用できず、パイプラインの状況がかえってわかりづらい

先述のように、テレワーク営業では、CRM/SFA やオンライン商談ツールなどを活用すれば、営業活動をリアルタイムで可視化することが可能です。

しかし、ツールにいれるデータをきちんと定義して徹底できていないと商談の進捗や案件の温度感はかえって見えにくくなります。これは、オフラインのコミュニケーションでカバーしていた部分であるため、いざオンラインになった時に多くの企業が陥りやすい課題の1つです。

大企業では、営業推進・営業企画側が営業活動を見える化できるオペレーションを構築しようとしても、ステークホルダーが多いため、新たなツールや制度の導入ハードルはさらに高くなります。

また、営業活動をただ管理しようとする目的でツールを使わせようとしても、ただ報告をすることに意味を感じられないメンバーがデータを正しく入力しないなどの問題が生じ、必要なデータが集まらなくなってしまいます。

営業組織のメンバーが、CRM を正しく活用しない理由についてはこちらの記事詳しく解説しています。「なぜあなたの部下は CRM ツールを入力しないのか」

大企業でテレワーク営業を成功させるための取り組み

顧客起点の営業組織というカルチャーづくり

まずは、データを正しく活用することが、顧客体験の向上に繋がるという前提でカルチャーを醸成することが必要です。顧客との関わりを部門横断的にデータ化しておくことで、一貫してよりパーソナライズされた顧客体験を提供することができるようになります。

単に管理をすることを目的とせず、顧客体験の向上による売上増加を目標とすることで、共通理解が得られやすくなります。

ツール最適化

部門内で独自にツールを導入し、独自のルールで運用する個別最適的なツールの活用では後に全社的な情報共有や業務プロセスそのものの抜本的な見直しが必要になります。この対処には新たなツール導入やデータクレンジングなどコストがかかるため最終的な ROIが高くなってしまいます。最初の設計段階から、部門横断的に、全体最適ができるようツール最適化を行う必要があります。

インセンティブ設計

国内の大企業でも、コロナ流行以前からテレワークを導入する日立や富士通では、「ジョブ型」という職務ベースで給与が支払われる制度が導入されています。ジョブ型雇用では、ゴールが明確になり、生産性を高めやすく、成果で評価するのでマネジメントがしやすいため、テレワークとの親和性が高いと言われているためです。

同じように、成果に応じた報酬を与える制度として、インセンティブ制度というものがあります。営業組織におけるインセンティブ設計とは、営業成果・活動に対して追加報酬を設計することです。

実際の営業組織では基本の職能給に加えて、追加で成果に応じた報酬を与える仕組みが一般的です。

しかし、従来の職能給のカルチャーとの親和性を考慮したり、会社全体のインセンティブ給の上限を決めたりしておかないと、うまく実行できない可能性があります。そのため、自社の営業組織に適したインセンティブ設計が重要になります。

まとめ

テレワーク営業には営業の型化、育成、売上予測など経営的メリットがあります。これらを実現するためには、データをきちんととることができる状態を担保するオペレーション構築が必要です。

顧客起点の営業組織づくり、ツール最適化、インセンティブ設計などの方法によってデータを活用して生産性を高めるテレワーク営業が実現できます。

Magic Moment が無料で配布している「営業レベルチェックシート」は、ツール規定や、育成、インセンティブ設計など、テレワーク営業組織の立ち上げの検討に役立ちます。ぜひご活用ください。

Accel の記事や、セミナーの告知、公開したホワイトペーパーなど、サブスクリプションビジネスの成功に役立つ情報を定期的にお届けします。