インサイドセールスの壁と成功のためのポイント

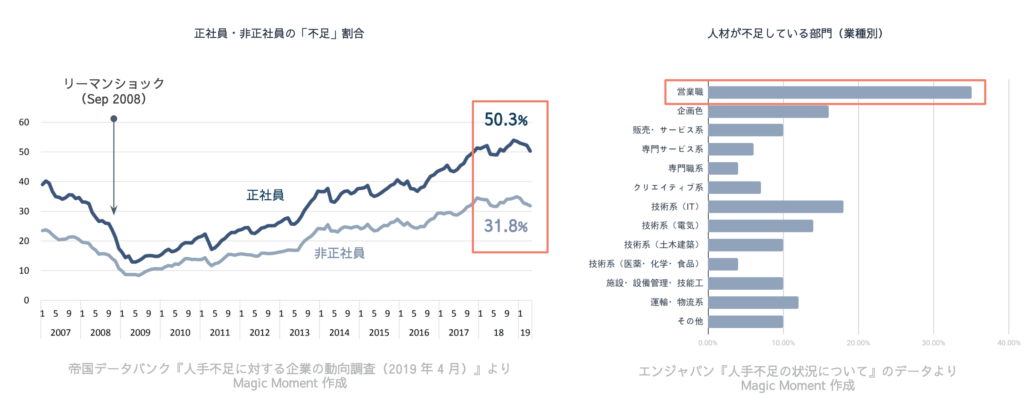

帝国データバンクによる調査「人手不足に対する企業の動向調査(2019年4月)」によると、国内の半数以上の企業が、人材不足の課題を抱えています。中でも「営業職」の不足は、他の部門と比較しても顕著です。(エンジャパン「人手不足の状況について」より)

日本の労働人口は右肩下がりであるため、採用を増やすことでの問題解決は期待できません。この状況を打破するためには、営業生産性を向上させる変革が求められます。また、コロナウイルスの流行によって、訪問型営業が制限されたことにより、非対面型営業へ転換せざるを得ない状況も、変革の必要性に拍車をかけています。

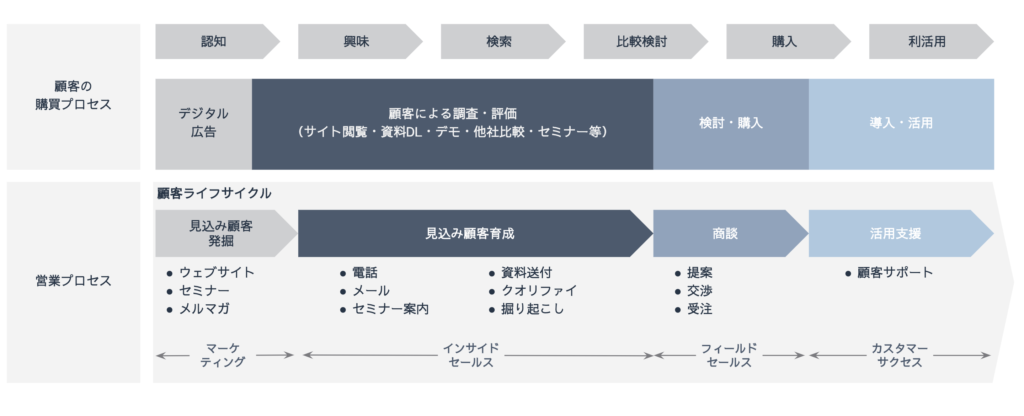

先進的な企業では、総当たり的な営業から、顧客となり得るターゲットを絞り、適切なサポート・情報提供を続け、スムーズな商談へ繋げる営業への変革が始まっています。そのための手段として、

- デジタルマーケティングによる顧客獲得

- インサイドセールスによる顧客育成

が注目されています。

インサイドセールスの普及

インサイドセールスが盛んな米国では、業種・業態に依らず7割の営業が非対面で実施されています。一方、日本では、対面のコミュニケーションが重視され、インサイドセールスは広がっていませんでした。2019年時点でインサイドセールスを取り入れている企業は、1割程度です。

これは、商慣習や文化の違いのみならず、国の広さの違いも無視できません。広大な土地を持つ米国では、顧客に会いにいくことすら一苦労で、1つの企業を訪問するだけで1日が終わってしまいます。商談の度に訪問していては、とても営業として成り立ちません。一方、日本では、東京などの大都市の小さなエリアに企業が集中しており、電車や車で30分もかければ顧客に会いに行けるため、訪問が苦になりませんでした。

しかし、先の事情の通り、日本の営業にも変革の圧力がかかっています。今後、1年以内にインサイドセールスを導入予定と回答した企業は4割近くに達します。デジタルマーケティング・インサイドセールスの立ち上げについては、特に、IT・広告・マスコミ業界、製造・機械業界において取り組みの機運が高まっています。

弊社への問合せも、デジタルマーケティングやインサイドセールスを立ち上げ、強化したいという問合せが、大企業、中小企業、スタートアップを問わず増えています。コロナ禍の影響で、訪問営業や対面での展示会が制限される中、この流れは更に加速することが予想されます。

なお、デジタルマーケティングの立ち上げに関しましては、「デジタルマーケティング成功の要諦」で解説しておりますので、合わせてご覧ください。

インサイドセールス実現の壁

しかしながら、インサイドセールスを始めようとするものの、立ち上げ方が分からないという企業も多く見られます。具体的な悩みは以下の通りです。

- 自社にあった形が分からない

- 組織内での役割分担が分からない

- 担当者のスキルや育成方法が分からない

- 顧客体験を悪化させることにならないか不安

また、実際にインサイドセールスをはじめた企業においても、うまく機能していないと課題を抱えていることもあります。具体的には、

- デジタルマーケティングで創出した見込み顧客(リード)をフィールドセールスに繋げることができない

- フィールドセールスに繋げたものの、商談に繋がらない

- インサイドセールスの成果をどのように検証し、改善に繋げれば良いか分からない

という課題が挙げられます。

某製造業における事例を紹介します。この企業では、デジタルマーケティングを取り入れた営業スタイルの変革に取り組んでいました。デジタルマーケティングの施策がうまく機能し、Webページからの問合せも増え、見込み顧客(リード)の数も増加していました。しかし、肝心の売上という成果には繋がってしませんでした。

この企業では、マーケティングで集客した見込み顧客(リード)を営業につなげる機能が存在していませんでした。マーケティングはマーケティング、営業は営業で独立して活動しており、情報が閉じてしまっていました。そのような体制の中、コロナ禍の影響で必然的に非対面のインサイドセールスにならざるをえない状況において、顧客の関心度合いや製品・サービスの適合性を考慮することなく、見込み顧客にランダムにアプローチしていました。その結果として、デジタルマーケティングから流入した見込みが高い顧客へアプローチ漏れや、可能性が低い顧客へのアプローチによる時間の浪費につながっていました。

また、インサイドセールスがいわゆるテレアポと同義になってしまっており、とにかくアポイントを取ることが目的化してしまい、ニーズが無い顧客とのアポイントも取得しているケースも多くあります。結果、フィールドセールスが訪問するものの商談に繋がらず、時間を浪費するだけの結果を招いてしまいます。こうなってしまうと、フィールドセールスのメンバーは、インサイドセールスが設定したアポイントの有効性を信じられなくなり、商談の準備や内容に力を入れず、ますます成果に繋がらないという悪循環に陥ってしまいます。

では、インサイドセールスを機能させるには、どのように取り組めば良いのでしょうか。

成果に繋がるインサイドセールス

インサイドセールスの役割とは何でしょうか。

企業のプロセスや体制によって変わってきますが、1つの代表的なパターンは、マーケティングで発掘された見込み顧客(リード)を育成し、フィールドセールスによる商談へ繋げるという役割です。

大事なことは「育成する」ことと「繋げる」ことです。インサイドセールスは機能させるには、この役割を理解しておくことが大切です。

育成

インサイドセールスの役割の一つは、見込みが高い顧客(ホットリード)を獲得し、その意識の醸成活動を行うことです。

醸成活動とは、電話やメールなどの手段を通じ、顧客が気づいていない課題を掘り起こしたり、優先的に解決すべき課題を気づかせたり、さらには解決のための方向性まで示すという、顧客を導く活動です。そのためには、単に電話で話すだけでなく、セミナーを案内したり、資料を送付したりすることもあります。このような活動を通じて、顧客自身が抱えている課題の重大さを認識してもらい、解消の手段として、自社の製品・サービスへの関心を高めていきます。

繋げる

インサイドセールスのもう一つの重大な役割は、顧客をフィールドセールスに繋げることです。

ただし、どんな顧客でも繋げて良いのではなく、商談・成約の可能性が高い顧客を見極めることが重要です。具体的には、BANTの確認は最低条件です。

- Budget(予算) :顧客の予算は自社製品・サービスの価格と合致しているか

- Authority(決裁権) :自社製品・サービスの導入判断ができる人物であるか、または、その人物を巻き込んで話ができるか

- Needs(ニーズ) :顧客が自社製品・サービスを導入しなければならない理由はあるか

- Timeframe(導入時期) :いつまでの完了させなければならないというスケジュールはあるか

例えば、予算が2桁も違うのに商談に進めても、双方にとって時間の浪費にしかなりません。言葉は乱暴になりますが、顧客を選ぶ、という視点を持たなければなりません。

どのような顧客をフィールドセールスに繋げていくかの判断においては、BANT 以外に顧客への自社サービスの適合性なども見る必要がありますが、その判断条件の定義は難しく、仮説と検証を繰り返しながら、自社にあった基準や精度を高めていくことが必要となります。

この2つの役割について、組織としてだけでなく、1人1人の営業担当者が心から理解し、行動に移せるようになるまで浸透することで、初めてインサイドセールスが機能します。

また、これらのオペレーションを支えるために、マーケティングからセールス、カスタマーサポートまでのデータをつなぎ、新規顧客であるのか既存顧客であるのか、既存顧客の場合、過去・現在においてどのような取引やコミュニケーションが行われてきたのかを把握できるようなシステム・データを整えることが求められてきます。

インサイドセールスの成功事例

某IT企業における事例を紹介します。

この企業では、新しい事業において、顧客がサービスを認知してから導入を決めるまでの体験や顧客接点・オペレーションを定義する中で、インサイドセールスの立ち上げを決断しました。

しかし、いざインサイドセールスによる活動を始めたものの、全く成果に繋がらないという状況が続きました。まず、インサイドセールスが電話やメールで見込み顧客にアプローチするものの、一方的な自社サービスの説明のみに終始しており、なかなか商談のアポイントを取ることができませんでした。また、アポイントの取得まで漕ぎ着けた顧客においても、顧客が求めているものが分からず、フィールドセールスも自社サービスの説明のみに終始し、まったく商談を前に進めることができませんでした。典型的な失敗パターンに陥っていたのです。

そこで、この企業では、インサイドセールスやフィールドセールスの役割と行動について、徹底的な型作りを行いました。

- 顧客の育成とは何をするべきか?

- フィールドセールスに繋げる際に、何を確認しておくべきか?

- 商談のクロージングで実施すべきことは?

という、各フェーズで抑えるべきポイントの洗い出しや整理に加え、

- 顧客の抱える課題を深堀するとは、どういうことであるのか?

- 顧客と合意形成が図れたとは、どういう状態であれば良いのか?

という営業の本質的な考えや振る舞いに至るまで、マネージャーや担当者で徹底的に検討しました。更には、BPO としてインサイドセールスの知見を持つ社外メンバーを参画させ、上記の行動の徹底や意識を醸成していきました。

これらの改善の結果、商談化率は大幅に向上し、別の部門でも同じ取り組みがしたいという声が上がるまで浸透してきております。

営業の型作りについては、「営業組織がスケールするためになぜ「型」が必要なのか」に詳しく解説しておりますので、こちらも合わせてご覧ください。

まとめ

インサイドセールスに対する注目の高まりの中、単に形だけ導入しただけでは機能しないということを解説しました。

組織として役割を定義し、1人1人が役割を理解し、行動に移せるようになることがインサイドセールスで成果を出すための第一歩です。また、新しい取り組みであるが故、立ち上げにおいては、外部の知見を導入するということも一つの選択肢になります。

インサイドセールスを開始するための、ポイントを「インサイドセールス・スタートブック」としてまとめていますので、あわせてご参照ください。

Magic Moment では、営業組織の変革やインサイドセールスのプロセス・オペレーション構築サービス、立ち上げサポートを提供しています。サービスの内容に興味がある方は、こちらのページからお問い合わせください。

Revenue Ops サービスページ https://www.magicmoment.jp/service/revenue-ops/

Accel の記事や、セミナーの告知、公開したホワイトペーパーなど、サブスクリプションビジネスの成功に役立つ情報を定期的にお届けします。