【独占】HubSpot Japan共同事業責任者が語る、インバウンドマーケティングの新時代

もはやデジタルマーケティングなき「顧客中心」は実現できません。顧客は営業担当者と接触するまでに、どんな商品を購入するか決断していることが増えました。

インバウンドマーケティングのリーディングカンパニーであるHubSpot Japan株式会社でシニア マーケティング ディレクターを務める伊佐 裕也さんがこれまでの仕事のご経験を元に、インバウンドマーケティングのトレンドと未来を語ります。

目次

プロフィール:伊佐 裕也さん

シュローダー・インベストメント・マネジメント、DELL、SONYなどさまざまな業界でマーケティング業務に従事した後、2011年~2015年にはGoogle Japan株式会社の中小・中堅ビジネス(SMB)マーケティングチームを統括。SMB向けウェブサイト構築サービス「みんなのビジネスオンライン」などの多様なビジネス向けの施策をリード。その後freee株式会社にて「マジで価値あるマーケティング」を実践するマーケティングチームを牽引し、2017年より現職。オックスフォード大学(英)政治経済学部学士号、INSEAD経営大学院MBA取得。

人々を創造的にする「テクノロジー」

– まずは伊佐さんのご経歴をお伺いしたいと思います。

新卒でシュローダー・インベストメント・マネジメントに入社し、金融業界からキャリアをスタートしました。その後、事業会社で実際にプロダクトを広めたり、世の中にインパクトを与える仕事をしたいと考えるようになり、ビジネススクールに通いました。これが転職をするきっかけです。

– その後、マーケティングの世界に入られ、一貫してマーケティング業務に従事されているのですね。

DELLに入社し、デスクトップ周辺機器およびデスクトップのマーケティング担当になりました。ここで初めて、中小企業とビジネス上のつながりを持ちました。

その後、Googleではオンライン広告のマーケティング担当となりました。Googleのオンライン広告を活用すれば、ビジネスの世界で中小企業も大企業と対等に戦うことが可能になります。オンライン広告を利用した、中小企業のビジネスの勝ち筋を模索しました。

– 「Google Adwords(アドワーズ)」のマーケティング施策がDM大賞を受賞していましたね。

参考:「鍵付き」GoogleのDMがグランプリ受賞——第28回全日本DM大賞発表

これは、Google Adwordsの利用促進を目的とした施策です。Google Adwordsは顧客からすると分かりにくいプロダクトのため、顧客にGoogle Adwordsを用いたユーザー体験の機会を提供しました。

鍵が掛かった箱型のDMを顧客に送り、鍵を開ける3ケタの暗証番号を入手するためにGoogle検索を体験させる仕掛けです。箱の中には巻物の形の印刷物や扇子を同封しており、あらゆるタッチポイントで自然にGoogle Adwordsの活用事例に触れられるような体験を作ったのです。

この事例は施策の新しさと華やかさが取り上げられ評価をいただきました。しかし、ビジネスの結果に直接的なインパクトを与えたポイントはここではありません。結果に繋がったポイントは、顧客のペルソナ像を明確にし、その顧客が惹きつけられるコンテンツを提供したこと、その惹きつけられた顧客に対して社内の営業チームと連携して適切なフォローを行ったことにあります。

– 戦略ひとつひとつの積み上げによって生まれた成果だったんですね。

同様にfreeeでは、クラウド会計ソフトを広めるマーケティング担当となりました。freeeは今までとは違うテクノロジーでより手間がかからず、より本業にフォーカスできるようなクラウド会計ソフトを提供しています。

Rapyuta Roboticsでは、プロダクトの製品化には至りませんでしたが、ロボットがビジネスを変える力を信じて、そんな世界を広めたいという思いで仕事をしていました。

– ビジネスのドメインやフィールドこそ変わっていますが、伊佐さんの向かれている方向に一貫性を感じます。

改めて振り返ってみると、これまで仕事をさせていただいた、DELL・Google・freee・Rapyuta Roboticsそして、今のハブスポットにおいても、中小企業の方が「テクノロジーを活用することにより、そのビジネスがよりよくなる」そんな思いで仕事をしてきました。

その集大成でもあるのがハブスポットなのかもしれません。我々はCRM・マーケティングオートメーション・セールスツールなど、多様な機能を兼ね備えたプラットフォームを開発・提供していておりこれを「グロースプラットフォーム」と呼んでいます。

グロースプラットフォームを活用し企業の成長を支援したいと本気で考えています。自動化できるところは自動化し、より人間が創造的な仕事ができる世界観の実現に向けて日々、邁進しています。

テクノロジーの恩恵を受けるために大切なこと

– テクノロジーの恩恵を受けられていない中小企業はまだまだ多いと思いますが、その最大の弊害はどこにあるのでしょうか?

リソースが潤沢にある大企業と異なり、中小企業は、規模が小さく、リソース・人・お金などあらゆる面で使えるものが少ないです。そのため、日々の業務を回すことに手いっぱいになってしまい、テクノロジーに目を向けている余裕がないのが実態だと思います。

– 最近だと、政府もIT導入補助金を設けるような政策を進めているものの、うまく成果が出てない企業も多い印象です。

適切な表現ではないかもしれませんが、ツールはツールでしかないんです。やはり、そのツールを使って何がしたいか、どんな世界観を目指したいのか信念がないと、ツールを使いこなすことはできません。

そのため、ハブスポットでは顧客に対して単にツールを提供するのではなく、セールス・マーケティングのあるべき姿、理想の姿をご理解いただくことからアプローチしています。これをインバウンドと呼んでいます。

「どうやってこのビジネスを成長させようか?」「ビジネスの成長にはどこから手をつけていいのかわからない」と困っている方は多いのではないでしょうか。我々はセールス・マーケティングはこうあるべきという強い視点を持って、顧客に提案させていただいております。これこそがハブスポットの魅力であると思っています。

「インバウンドマーケティング」は進化する

– インバウンドマーケティングへの転換に伴って、ブログやオウンドメディアを立ち上げる企業が増えましたが、同時になかなか成果を出せずに苦戦している企業も多いと聞きます。どういったことが問題なのでしょうか?

ここで重要なのは、「どういうお客様をターゲットにしているのか?」「どのセグメントのどのフェーズの人に対してコンテンツを提供しているのか?」です。

全ての仕事に共通することですが、目的を明確にすることが大事です。その中でターゲット・セグメント・バイヤージャーニーを考慮した上でコンテンツを作っていくのが大切なのです。

テクニカルな話ですと、ハブスポットはグローバルで100以上ペルソナを持っています。「xx社のマーケティング担当者でどのくらい知識量があるミシェルさん」や「yy社のグロースハッカーのゲイリーさん」というように、個人をターゲットにすごい細かいペルソナを作っています。

– 凄まじい量ですね。ペルソナひとりひとりを理解するためにとても力を入れていることが伺えます。

ペルソナを作るときはマーケターがメイン担当となりセールスやサービスのメンバーともディスカッションを重ねています。作ったペルソナに対してユーザー体験を設計しているのです。

理想とするターゲット像を、マーケティング担当者だけでなく社員、会社全体として作っていくのは、マーケティング活動だけでなく会社全体として、その他経営判断にとっても価値があることなのではないでしょうか。

これからは、テクノロジーやビジネスモデルの発展に伴い、マーケティングも進化していく必要があります。

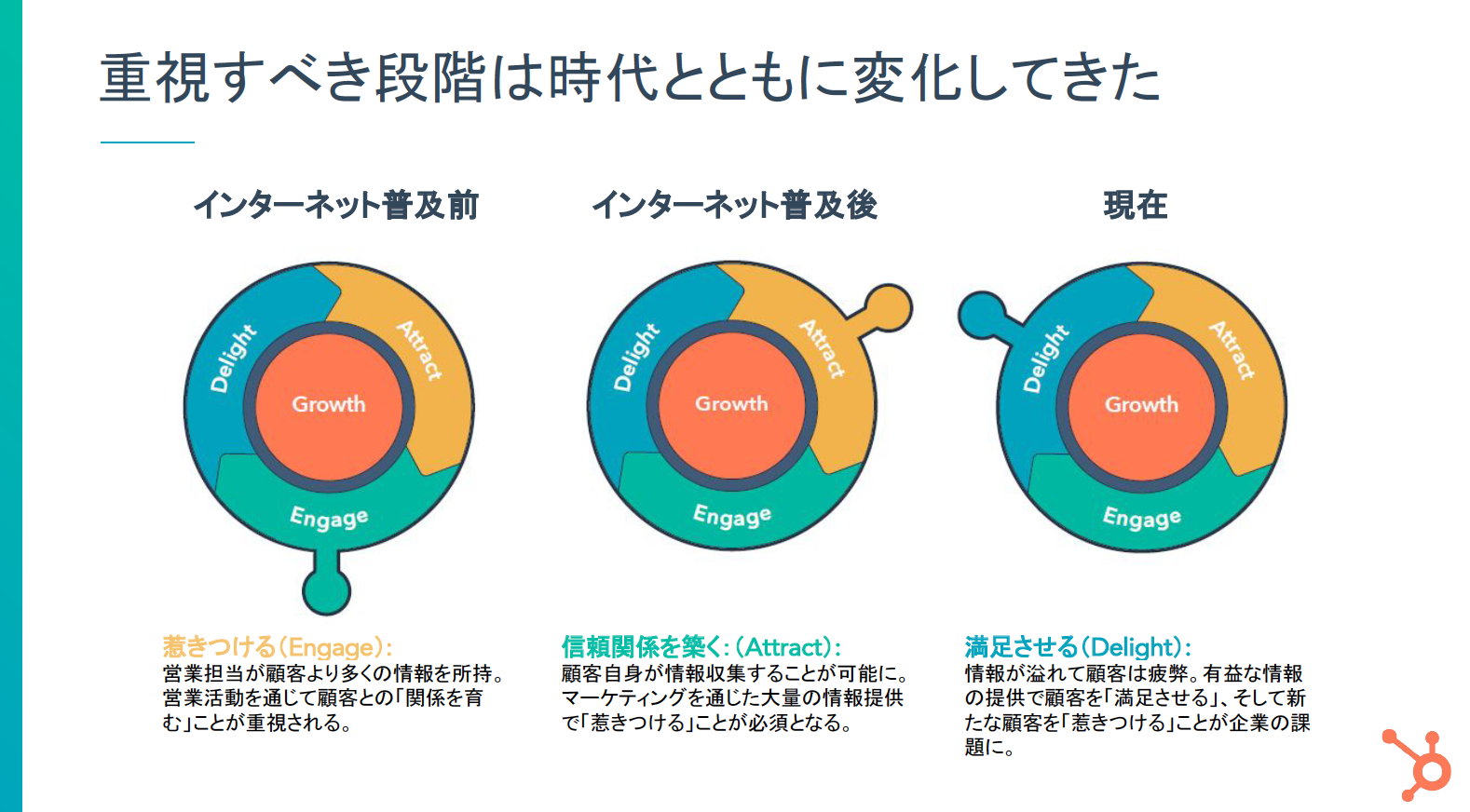

インバウンドを行う上では、(1)ペルソナを惹きつけること (2)惹きつけたペルソナと関係性を育んでいくこと (3)価値を感じて満足していただくことの3ステップが重要になります。

これを我々はフライホイールと呼んでいます。この考え方はどのビジネスでも当てはまる考え方だと思います。我々自身もこの概念を大切にしていて、我々自身もこのサイクルを回しています。

もう「ファネル」は過去の物

– どうして今、フライホイールが求められるようになったのでしょうか?

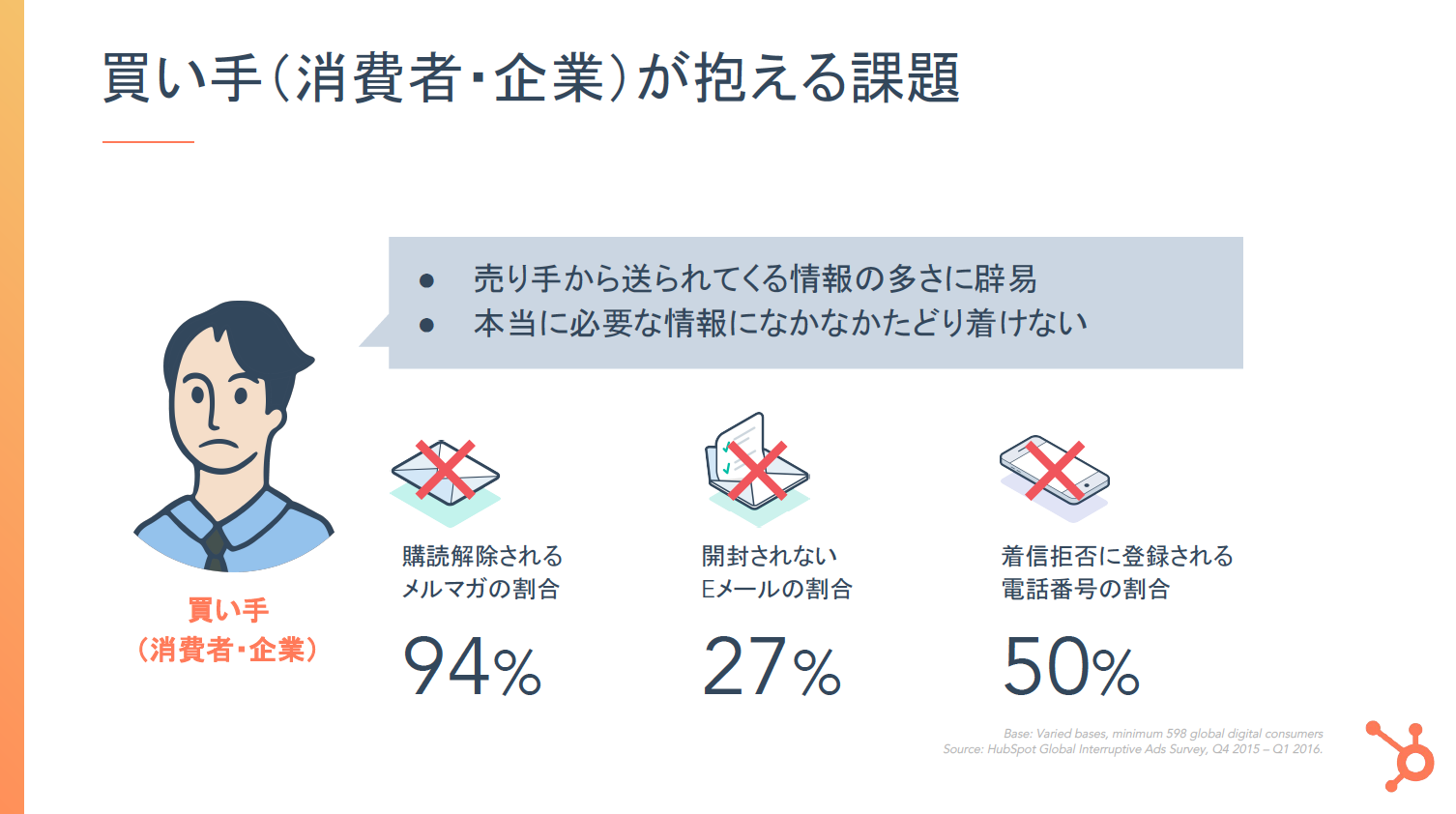

インターネットが普及する以前、お客様の情報源は営業の話でした。しかし、今はインターネットでお客様も情報を得ることができるようになり、自分たちで調べて判断することが可能になったのです。

逆に、今の問題は情報過多です。自分が欲しい情報にたどり着けず、結局どの情報が信頼できるのかわからない時に、他のお客様の成功体験や満足度が重要視されます。お客様が求めるものが変わったからには、私たちも変わっていかなければなりません。

これまで、ハブスポットではファネルというフレームワークを推奨しており、「アトラクト→ナーチャリング→お客さんが生まれる」という考え方が中心でしたが、先に述べたような理由でフライホイールの方が今の時代にあっていると考えるようになりました。

お客様をまず惹きつけ、関係を育み、満足していただく。そうして満足したお客様がまた新しいお客様を惹きつけてくれるというサイクルを最大化して、企業の成長を考えていかなくてはいけないと感じています。今の世の中いかに満足度の高いお客さんを増やしていくのかがビジネスの成長に繋がるのです。

– お客様がフライホイールを素早く回すためにはどうしたらいいのでしょうか?

このフライホイールを早く回す方法は2つあると考えています。

1つはフォース(force)です。私たちは「推力」と訳していますが、アトラクト(惹きつける)という意味に近しいです。お客様にいいコンテンツを提供して惹きつけたり、いい営業体験によって関係を育むことによって力をかけていくのがフォースです。

2つ目にフリクション(friction)です。どんなにフォースを強化しても、摩擦があると顧客に転換できません。アマゾンなどのビジネスはまさに消費者が日常生活で感じるフリクションを減らしています。これは、購入プロセスの徹底的に減らし、摩擦がないことを意味します。例えば書籍は1クリックで買うことが可能です、クレジットカードも登録されていて、翌日商品が手に入ります。

購買プロセスのフリクションを徹底的に減らしていくのがアマゾンの戦略と見ています。顧客が買いたいと思っているのに買えないというフリクションをいかに減らすかがフライホイールを早く回すこと、企業の成長を加速させることにつながってくると思います。

– フリクションを特定するのもスキルが求められそうですね。テクノロジーを活用して発見することはできませんか?

マーケティングの仕組みを作るということはそれぞれのKPIを正しく設定することも意味するので、PVからのCVRやトラフィックを見てフリクションの指標とすることは可能です。

一番大切なのはお客様と話したり、自分で自社の製品を購買してみる体験もです。そんな意味ではハブスポットは社内で自社製品を使っていますので、今後開発すべき部分や現状のフリクションを自分で体験していますね。

今のインバウンドという考え方を象徴しているのがやっぱりこのフライホイールで、このフライホイールという考え方は、マーケティングだけでなくて、ビジネスを成長させるためには何が必要なのかという指針になるのではないかなと思っています。

海外と日本の「マーケティング」のトレンド

– 日本とアメリカのマーケティングの違いはありますか?

見込み顧客の求める情報量が異なります。日本の検索上位に上がっているコンテンツは分量が多い傾向があります。アメリカをはじめ、海外の人からしたら「こんな量は読まないよ」という分量のものが日本では好まれる傾向があります。

– 海外のトレンドを取り入れることも大切ですが、自分たちのお客様のニーズをしっかりと捉えることが大切だということですね。ちなみに、最近注目しているトレンドはありますか?

海外ではB2Bのレビューサイトが増えています。例えばG2クラウドはB2Bサービスのレビューを他のユーザーさんが投稿しています。そこではHubSpotもレビューされて評価されていますし、他のツールとの比較もされています。

このようなサイトはユーザーさんがコメントしてくれるため、客観性という点で価値があると思います。日本にもこういう流れがきていると思っています。具体的には、食べログやカカクコムのように消費者の方がレビューし、ランキングするサービスがB2Bの世界でも同じように重要視されていく時代がすぐそこにきているのだと思います。

マーケティングを牽引する「CMO」の役割

– 最後の質問です。インバウンドマーケティングに取り組む上で、CMO(Chief Marketing Officer)はどのような意識を持つと良いでしょうか?

CMOの仕事は、決してマーケティング部門の中だけで完結するものではないと認識することです。ビジネスを成長させるために、プロセスをどんなことがドライバーになっているのかという目線を持つことは大切ですね。

例えばフライホイールを素早く回すためには、顧客の目線に立って、カスタマージャーニーのどこに課題があるのか。そしてマーケティングだけでなく、セールスやカスタマーサクセスなどのチームが円滑に連携できる仕組みはどうやったら作ることができるのか。

CMOは常に物事を俯瞰した目で見て、ビジネスにとって最適な判断を下し、各部門を横断したコミュニケーションを取っていきたいですね。

– お話しいただきありがとうございました!

弊社では、これまで蓄積してきたノウハウやデータベースをもとに、

- 分断した顧客データの統合

- HubSpotをはじめとするツールの運用

- 事業を成長させる「インサイト」の抽出

をひとつのサービスとして提供する「Engage by Magic Moment」を提供しています。

詳しいプランや価格・具体的な費用対効果について気になる方は、ぜひお問い合わせください。

Accel の記事や、セミナーの告知、公開したホワイトペーパーなど、サブスクリプションビジネスの成功に役立つ情報を定期的にお届けします。