OKRを活用した営業 DX の推進に欠かせないカルチャー醸成とは?

近年注目の集まるDX

近年DXという言葉を耳にする機会が増えてきたのではないでしょうか?DXに注目が集まるのには、経済産業省が提唱した「2025年の崖」問題と、デジタル技術の発展により早い速度で繰り返されるビジネスの創造的破壊とゲームチェンジへの対応が必要になってきているという背景があります。

2025年の崖とは、経済産業省が2018年に発表したDXレポートの中で指摘している問題提起です。刷新されない基幹システム、保守運用予算の高額化、IT人材の不足、システム老朽化に起因する経済損失の4つの視点から、日本企業の間で今後2025年までにデジタル革命のためのIT予算と人材の不足が深刻化し、国際競争力が失われる可能性について指摘しています。

これらの課題には多くの日本企業が直面する可能性が高く、国際競争力の低下を回避するべくDX推進の導入が注目されています。

ビジネスの創造的破壊とは、古い秩序を壊して新しい経済産業を創造し、さらに社会全体の生産・品質・サービスを向上させていくことを指します。アメリカの経済学者である、シュンペーター氏が説いた言葉です。ゲームチェンジとは、従来の考え方を変換させ、人々の行動様式や社会制度を一変させてしまうような技術的改革や社会的改革のことです。

大きな創造的破壊・ゲームチェンジの例では、iPhoneの出現が挙げられます。いままでボタンで文字を入力し操作していたのが、指で直感的に操作できるようになり、またほとんどの人が自宅や職場でのみ使っていたインターネットをどこでも利用可能にしました。

最近の例では、PayPayの出現により、今まで支払いは財布から現金を出すのが当たり前だったところ、スマートフォンでQRコードを読み込むだけで完了できるようになりました。Uber Eatsや出前館の出現で、外に出てお店でとるのが普通と考えられていた食事が、家でも食べられるようになりました。

現在ではデジタル技術の発展により、数十年前と比べて早い速度でビジネスの創造的破壊とゲームチェンジが繰り返されるようになりました。そのため、時代とニーズの変化に柔軟に対応できる企業組織作りのとして、DX推進の必要性が高まっています。

そもそも DX とは?

そもそもDXとは何なのでしょうか?

経産省が発表しているDXガイドラインver.1.0

(https://www.meti.go.jp/press/2018/12/20181212004/20181212004-1.pdf )では、DXを

「企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのも のや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること。」

と定義しています。

簡潔には、データやデジタル技術を活用してビジネスモデルや企業活動の様々なプロセスを改革し、国内外での競争優位性を確立することと言えます。

IT化と同じように聞こえますが、IT化はITを使って業務効率化を図ることを目的としていたのに対し、DXはIT技術を手段として活用し、ビジネスと企業活動の改革を進めることを目的としている点で異なります。

営業組織のDXについて、以下の記事もご覧ください。

「営業組織のDXとは?(経産省DXレポートからの示唆の考察)」

営業 DX 推進の取組み:全体像

企業活動の様々なプロセスでDX推進を検討できますが、その中でも営業活動に関連するプロセスでのDX推進は売上に直結することから第一に着手するべきだといえます。

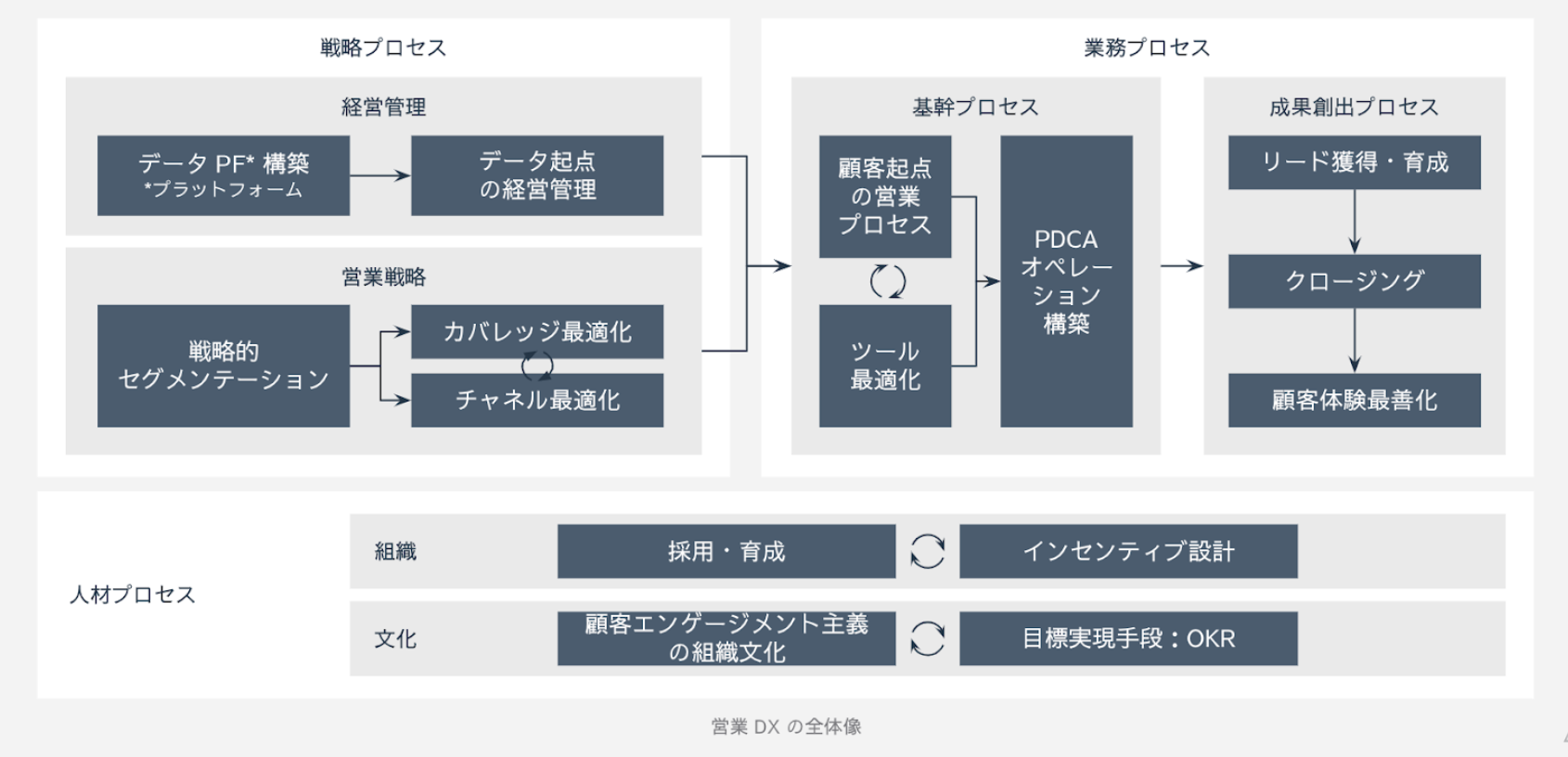

一口に営業活動といっても関連する様々なプロセスがあり、営業組織の DXを推進するには、戦略プロセス、業務プロセス、それを支える人材プロセス全ての変革が必要となります。

(図:営業DXの全体像)

本記事では、人材プロセスについて取り扱っております。営業組織のDX推進や、その他のトピックについてはこちらの記事もご覧ください。

営業DX 推進の取り組み:カルチャー

変化の激しい現代において成功する強い組織には、組織の根底を支えるカルチャー(文化)の醸成が重要です。組織文化は時代や環境が変わっても変化しない組織の根幹を成すものです。

組織が大切にしていることをメンバー1人1人が心の底から理解し、仕事中の日々の行動で体現することで文化として根付いていきます。行動には対外向けと対内向けがあり、対外向けの行動は顧客との向き合い方、対内向けの行動は目標設定や評価に表れます。

営業の本質は「顧客との信頼関係構築」

顧客との向き合い方において「顧客主義」や「カスタマーファースト」といった顧客重視の言葉は多く使われますが、現実では組織として顧客を重視する実態が伴っていない場合もよく見られます。

(図:顧客主義を掲げる営業組織)

顧客主義の実態が伴っていない要因の一つとして「新規顧客の獲得」に偏重した文化が挙げられます。現代の営業においては、売り方のツールやテクニックが注目されがちですが、営業の本質は顧客との信頼関係構築であることを忘れてはいけません。顧客との信頼関係を構築し価値を提案し続けることができれば、顧客は自然と対価を払ってくれます。

プロダクト売り中心の時代から、顧客との中長期的な関係が重視されるようになった現代においてこそ、顧客との信頼関係構築という営業の本質に立ち返るべきではないでしょうか。この本質をカルチャーとし、目指すべき営業組織に「エンゲージメント型営業組織」があります。

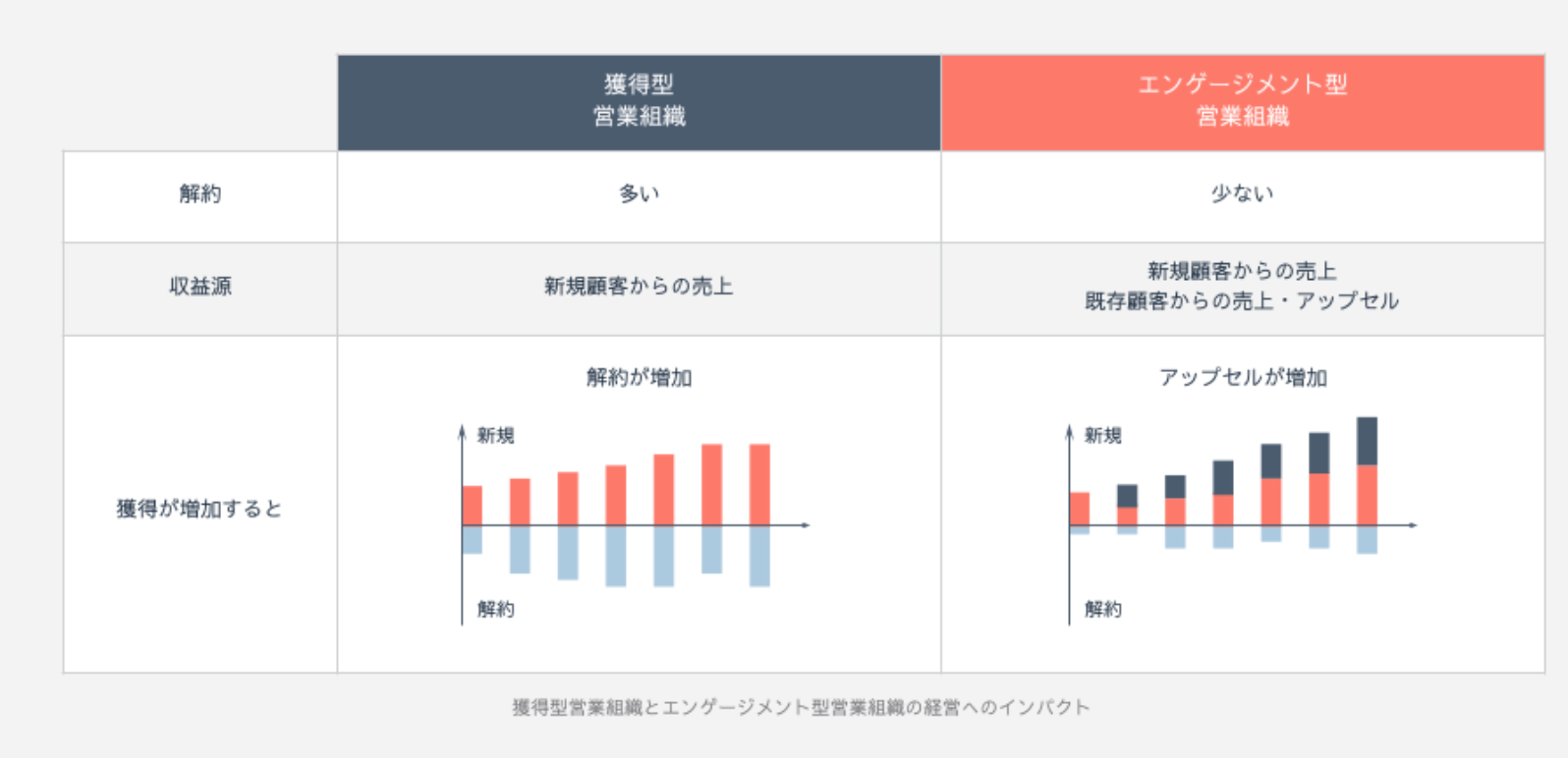

サブスクリプションビジネスでは、エンゲージメント型営業組織の方が最終的な収益性が高くなる

特にサブスクリプション型のサービスを提供する場合、エンゲージメント型の営業組織の方が最終的な収益性が高くなります。新規顧客を獲得した時点で売上が上がっていた従来型のビジネスモデルと同様に、獲得重視の営業組織でサブスクリプション型サービスを販売すると、既存顧客との信頼関係構築に重点が置かれないため解約が増加します。それに対して、エンゲージメント型で顧客との信頼関係構築を重視し、既存顧客からの売上やアップセルを狙うと、解約率が下がり最終的な収益性が高くなります。

(図:獲得型営業組織とエンゲージメント型営業組織の経営へのインパクト)

エンゲージメント型営業組織に必要なこと

組織カルチャーの変革は現場起点では非常に難しく、経営トップの強力な意思決定と長期的に取り組みを推進する強い覚悟が必要です。

経営トップの意思決定に加えて、従業員1人1人の意識改革も必要になります。顧客を知り、継続的に価値の提案を行うには、組織からの支持を待つのではなく現場で能動的に行動することが重要です。

従業員が能動的にアクションを起こせる組織を作るには、従来のピラミッド型の組織構造やトップダウン的な目標設定でなく、従業員の自主性・創造性を引き出すことのできる新しい組織構造と目標管理手法が必要になります。

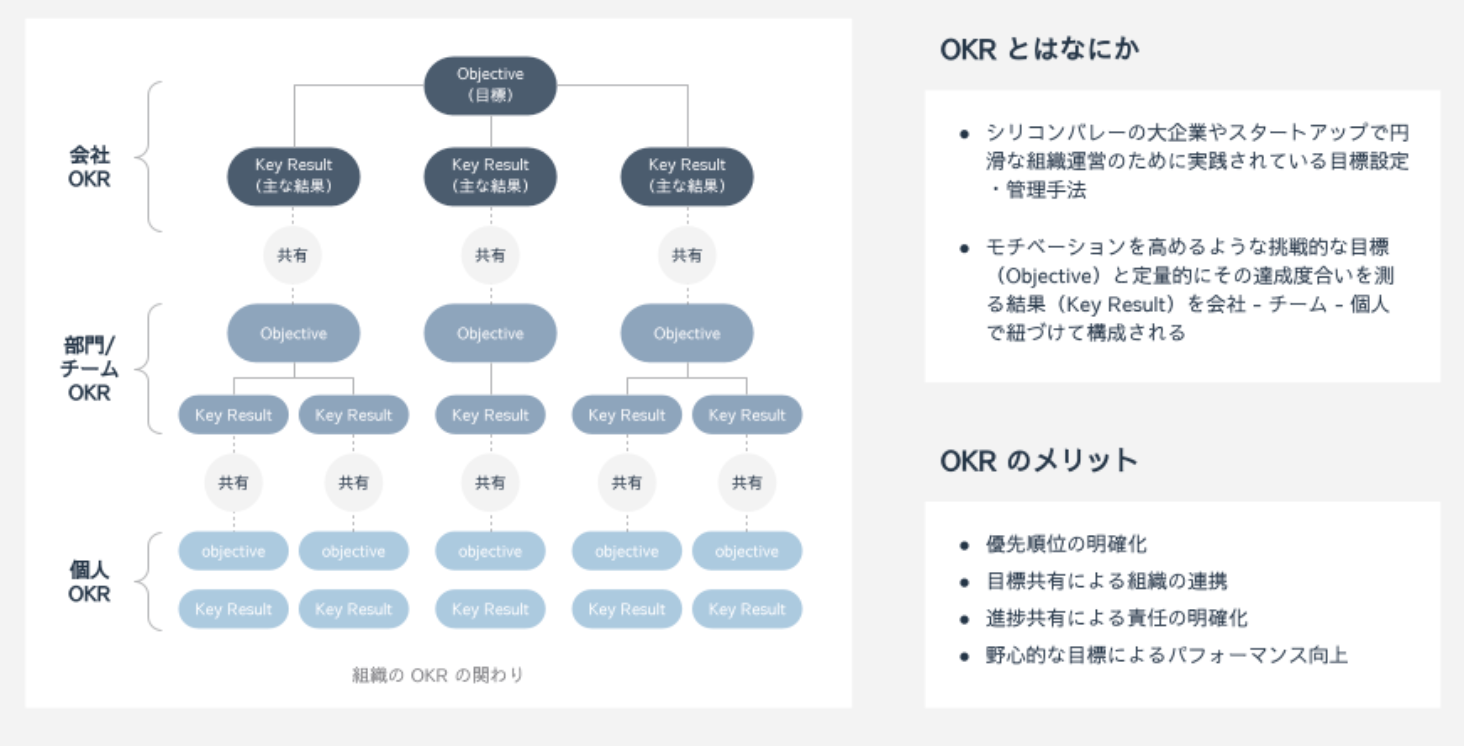

OKR(Objective – Key Result)

OKRとは、従業員の自主性と創造性を引き出す組織構造の必要性が高まってきた時代の流れを反映して考案された、新しいフレームワークの一つです。モチベーションを高めるような挑戦的な目標(Objective)と、定量的にその達成度合いを図る結果(Key Result)を、会社-チーム-個人で紐づけて構成されます。

組織の目標を、各社員の目標まで落とし込むことで、部門間・役割間の垣根を超えた主体的でオープンな組織を実現します。シリコンバレーの大企業やスタートアップで、円滑な組織運営のための目標設定・管理手法として実践されています。

OKRでは「共有」と「自主性」が大きなテーマであり、OKRを活用するメリットとして、優先順位の明確化、目標共有による組織の連携、進捗共有による責任の明確化、野心的な目標によるパフォーマンス向上が挙げられます。

まとめ

変化の激しい現代で勝ち続ける強い組織作りには、組織の根底を支えるカルチャー(文化)が重要です。顧客との信頼関係構築を重視する「エンゲージメント型営業組織」は、人材プロセスのDX推進にあたり、営業組織のカルチャーとして取り入れるべきだといえます。

また、自発的かつ継続的に価値の提案を行うことのできる組織作りに必要な従業員の自主性・創造性を引き出す新しい目標管理手法として、OKRというフレームワークを紹介しました。OKRを活用して、部門間・役割間の垣根を超えた主体的でオープンな組織を実現しましょう。

<参考>

経済産業省 DXレポート ~ITシステム「2025年の崖」克服とDXの本格的な展開~

https://www.meti.go.jp/shingikai/mono_info_service/digital_transformation/20180907_report.html

「DXの時代」第2回 2025年の崖 ~DXが注目されている背景~

https://www.bi-p.co.jp/column/9774/

「DXの時代」第3回 2025年の崖 ~企業はどう対応するべきか?~

https://www.bi-p.co.jp/column/9850/

「DXの時代」第4回 産業の創造的破壊とゲームチェンジ(その1)

Accel の記事や、セミナーの告知、公開したホワイトペーパーなど、サブスクリプションビジネスの成功に役立つ情報を定期的にお届けします。