営業組織のDXとは?(経産省DXレポートからの示唆の考察)

そもそも DX とは?

DX(デジタルトランスフォーメーション)とは、経済産業省2018年にDXレポートを上梓しており、その中で次のように定義している。

企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること

また、同レポートにて DX の目的を次のように論旨を明らかにしています。

オンプレを中心にしたレガシーシステムの保守が2025年を目途に終了するため、企業のオペレーションに大きな悪影響を与えるという懸念を背景に、これをきっかけに競争力を高めるべきである

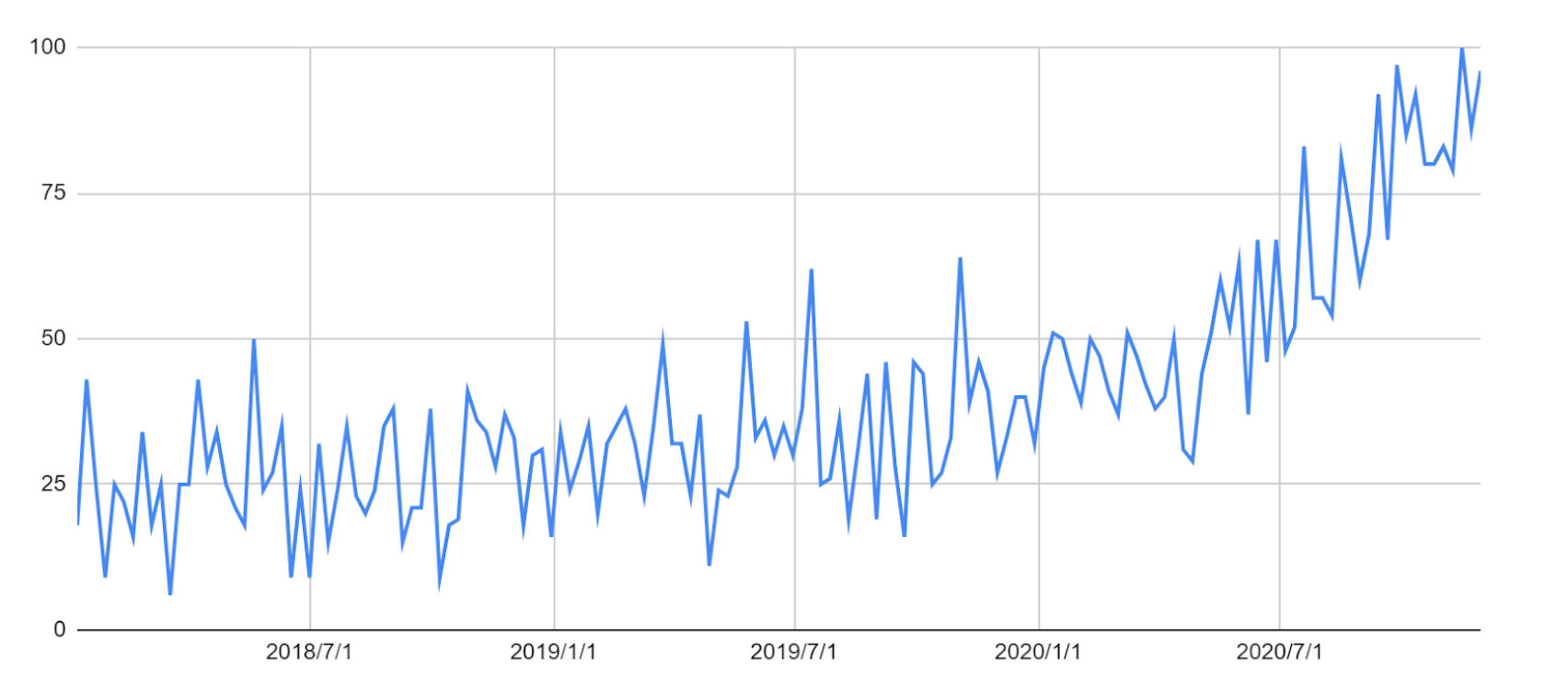

経済産業省の DX レポートが公開されたことで、DX は広くビジネス界隈に知れ渡ることとなり、その後、ソリューションプロバイダーを中心に、DX についての論考が深まり、コロナかをきっかけにその動きが加速しています。

テレワークなどの需要と合わせ、DX は2020年の一つのトレンドにもなっています。

課題感と解決策

DX に取り組む企業も増えておりますが、課題も多くあります。

既存システム・ソフトウェアが事業部ごとの過剰なカスタマイズや複雑化、ブラックボックス化。

それらが生み出す全社横断的なデータの活用されない、できない状態となります。

同時に5Gや自動運転といった技術革新の影響により新たな対応も増えてきています。

こうした中、複雑な既存システムの維持管理費に必要な人材も不足し、外部ベンダーを活用する中で、必要なコストが高額化し、更に課題は大きくなります。

加えて、Win7やSAP ERP など主要な既存ソフトウェアのサポートが2025年までに次々とサポート終了し、今後トラブルが続発する可能性も高いです。

これを「2025年の崖」として懸念を発表しており、2025年までにシステム刷新を集中的に推進する必要があると警鐘鳴らしています。

このような状況を鑑み、早急な既存システムの刷新を軸に、企業、ベンダー、政府に五つの対応策の実行を提言しています。

1、「見える化」指標、中立的な診断スキームの構築

経営者自らが、ITシステムの現状と問題点を把握し、適切にガバナンスできるよう、「見える化」指標の策定と中立的で簡易な診断スキームの構築を促進

2、「DX推進システムガイドライン」の策定

既存システムの刷新や新たなデジタル技術を活用するに当たっての「体制のあり方」、「実行プロセス」等を提示し、経営者、取締役会、株主等のチェック・リストとしての活用を促す

3、DX実現に向けたITシステム構築におけるコスト・リスク低減のための対応策

刷新後のシステムが目指すゴールイメージの共有、不要なシステムの削減やマイクロサービスの活用実証、協調領域における共通プラットフォームの構築やコネクテッド・インダストリーズ税制(IoT税制)の実証を促進

4、ユーザ企業・ベンダー企業間の新たな関係

システム再構築やアジャイル開発に適した契約ガイドラインの見直しや、技術研究組合の活用検討、モデル契約にトラブル後の対応としてADR(裁判外紛争解決手続)の活用を促進

5、DX人材の育成・確保

既存システムの保守業務から解放し、DX分野に人材シフトし、アジャイル開発の実践による事業部門人材のIT人材化、スキル標準、講座認定制度による人材育成の促進

その後の動き

経済産業省は、2020年に学識者・IT 業界・ユーザ業界の有識者により、DX の推進に向けた全体像の検討・確認を行う「デジタルトランスフォーメーションの加速に向けた研究会」を設置し、DX 推進を目指しています。

研究会として、有識者等により実務的な個別論点の検討を進め、DX 推進に向けた課題と提言をまとめる目的があります。

DX レポート発行から二年が経過しているが、DX 推進指標自己診断結果の分析レポートによると、DX に対する現状への危機感を持つ企業は増えているものの、多くの企業は DX を全く取り組んでいないか、取り組みを始めたに過ぎない状況であり、全社的な危機感の共有や意識改革のような取り組みにはいたっていないと分析結果が出ています。

2020年12月28日に発表された「D X レポート 2中間取りまとめ」によると、ハイレベルな指針が目立つ中で幾つか具体的な内容も含まれています。特に、「業務プロセスの再設計」は非常に重要なポイントですので、抜粋いたします。

- コロナ禍前の「人が作業することを前提とした業務プロセス」を、デジタルを前提とし、かつ顧客起点で見直しを行うこと により大幅な生産性向上や新たな価値創造が期待できる

- 業務プロセスの見直しを一度実施したとしても、そこで見直しの活動を停止してしまえば業務プロセスがレガシー化し てしまうため、業務プロセスは恒常的な見直しが求められる

- 業務プロセスの見直しにあたっては、顧客への価値創出に寄与するかという視点で見直しを行うべき

※経済産業省「デジタルトランスフォーメーションの加速に向けた研究会の中間報告書『DXレポート2(中間取りまとめ)』」より

DX を進める場合には、既存のオペレーションを所与として、そこにツールやソリューションを合わせる発想の企業も多いのではないでしょうか?企業のオペレーションは長い年月を経て今に至っており、その変更は各種調整が必要となり、大きな工数が掛かることは事実ですが、この手間を惜しんだ場合、結局誰も使わないツール導入に終わってしまうなど、中途半端なデジタル化に陥ってしまうケースも多々散見されます。

DX 推進の型

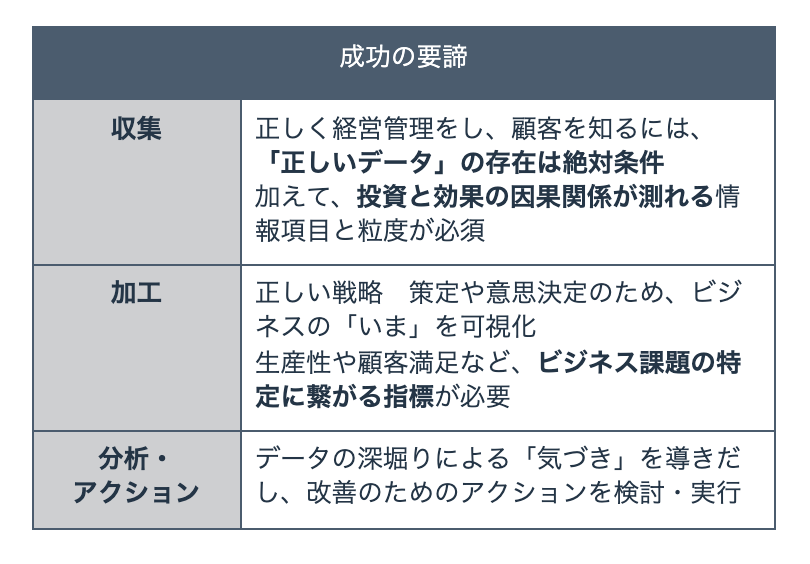

DX を進めるためのそもそもの基本には見える化があります。業務プロセスの実態を把握して進めないことには全ての打ち手は予測となります。従って、正しいデータの収集とその加工、分析・改善の為のアクションの検討実行、PDCA 的なプロセスがデジタルトランスフォーメーションの要諦です。

DX レポートの提言にある業務プロセスの再設計の実行のためにも、まずは業務プロセスの見える化が重要です。

これを営業組織に当てはめた場合に、以下の取り組みが重要となります。

- 営業の業務プロセスのデータ(営業担当のアクション、顧客の状態性)収集

- マーケティングやセールス、サポートなど各部門を一気通貫で繋ぐためのデータ加工

- データ分析と改善アクションの検討

その打手として、業務プロセスの最適化(チャネルの最適化、リソースの再配置、セグメンテーションの見直し、KPI 設定)や、人材要件の設定や人材育成(イネーブルメント)の具体化などが挙げられます。

但し、この点においても現状の多くの企業では課題が多いのが現状です。

1,データ収集

- 入力されたデータが不正確、または、欠損している

- 複数のシステムからのデータ結合が負荷・労力がかかる

2,データ加工

- 担当者の日記帳(自由入力)になっており、加工に使えない

- データが古く「いま」を表していない

3,分析とアクション

- 自社視点での打ち手でしかなく、顧客への価値提供の視点が欠如している

- 施策実行後の評価が定量的に為されていない

DX に取り組むためにも業務プロセスの見える化が重要となり、見える化のためにはデータが重要です。

そのデータ自体が現状では毀損、もしくは無い状態も多く、DX に取り組むボトルネックとなるケースも多いです。

まとめ

DX における課題感や解決策、経済産業省の研究会の取り組みなどをご紹介しました。どの組織の DX でも業務プロセスの再構築が必要となり、その際には従来のプロセスを理解するためのデータが必要となります。DX に取り組む際にまずはデータの整備から取り組むのはいかがでしょうか。

そこで、Magic Moment では、自社で描く営業組織の変革の全体像に基づき、チェックリストを作成しました。

「どの領域をどう変えていくべきか」、自社に適した変革の指針を定め、デジタル化が目的化しない変革の実現の助けとなれば幸いです。

Accel の記事や、セミナーの告知、公開したホワイトペーパーなど、サブスクリプションビジネスの成功に役立つ情報を定期的にお届けします。